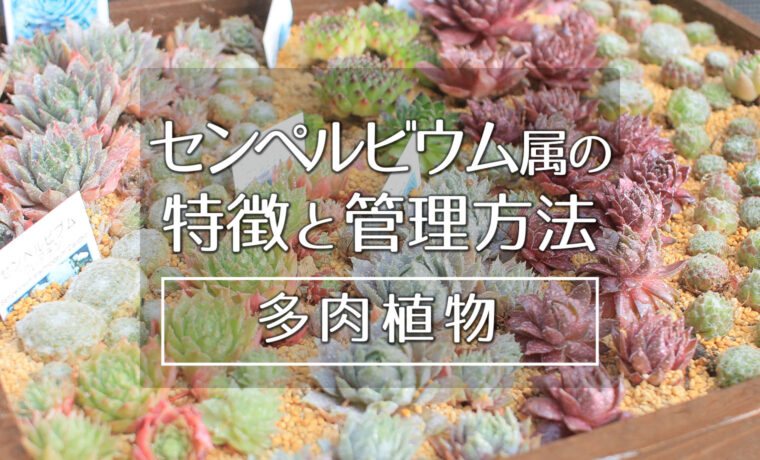

この記事では、多肉植物「センペルビウム属」の…

特徴と管理方法を紹介します。

センペルビウムは「ずっと… / 永遠に…」という意味で、

厳しい氷点下でも凍らない、強い耐寒性を持っています。

・・・

・・

・

スポンサーサイト

◆ 2つの特徴

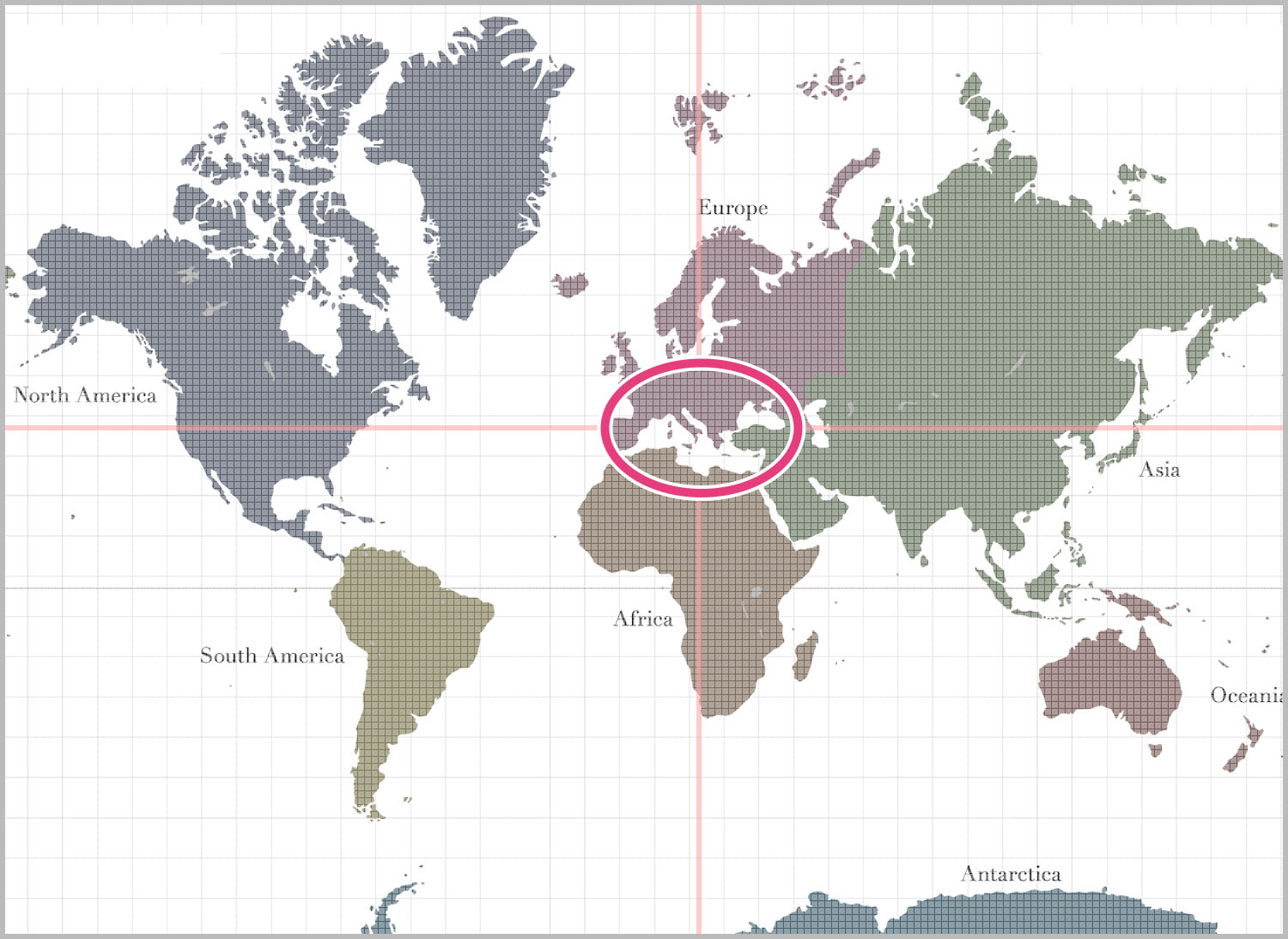

◎ このあたりの山岳地帯に生息

センペルビウム属の多くは、アルプス山脈などの山岳地帯に生息しており、

大きく2つの特徴があります。

- 氷点下でも枯れない耐寒性

- 勝手に爆増する

1. 氷点下でも枯れない耐寒性

▲ 氷点下&霜が降りても凍らない

多肉植物は、比較的… 寒さに強い植物です。

それでも「-10℃」となれば、耐えられる多肉はそうありません。

ですが、センペルビウム属の多肉は…

「-30℃」に耐える耐寒性があります。

実質、どこで育てても凍らないので、屋外でも気兼ねなく栽培が可能です。

冬越しの心配は無用

多肉栽培にとっての難関…

「夏越し」と「冬越し」のうち、

冬越しの心配が無用というのは、たいへん魅力的です。

1年中… 屋外で管理できますので、

初心者の方でも、育てやすいグループになります。

2. 勝手に爆増する

▲ 3つの親株と、無数の子株

センペルビウムは、普通に育てるだけで…

本体(親株)から、いくつもの子株が伸びてきます。

その子株を取って、別の場所に植えると、

再び親株として育ち、たくさんの子株を付けます。

爆増するので、置き場所に困ることも…

とにかく増えやすいので、

ポットでは、すぐに一杯になりがちです。

スペースがあれば、地植えに移行してもよいかと思います。

・・・

・・

・

スポンサーサイト

◆ 管理・栽培方法

続いて、センペルビウム属の栽培方法などについて紹介します。

栽培事例

実際の栽培事例は、上記の記事でも紹介しています。

1. 共通事項

陽当たりで綺麗に育つ

▲ 日向の場合

▲ 日陰の場合

他の多肉と同様に、陽当たりを好みます。

徒長や紅葉にも影響するので、

なるべく、陽当たりの良い場所で管理します。

水やりは、土が乾いてから

水やりの場合も、多肉栽培の基本通りに…

土が乾いたら、たっぷりと与えます。

水切れに注意

乾燥に強いセンペルビウムですが、

葉が薄めなので、水を控えすぎと…

大きく成長する前に、下葉が枯れやすくなります。

開花すると、株は枯れる

1年~3年ほど育てると、

中央のロゼットから花芽が伸び、梅雨あたりに開花します。

開花後は、枯れてしまいますが…

その前に、数多くの子株を残します。

2. 成長期は「秋と春」

センペルビウム属は、極寒にも強い多肉ですが…

成長シーズンは、他の多肉と同様で「春・秋」になります。

瑞々しく、葉色も抜群に綺麗

センペルビウムの場合は、栽培環境にもよりますが…

活発に活動を始める、春頃がベストシーズンになります。

繁殖も適期

繁殖させるのも「春・秋」が適期となります。

子株が伸びていれば、カットして植え付けられます。

また、植えれば根付きやすいシーズンです。

2. 夏の管理

▲ 中央の株は、高温障害で変色

他の多肉と同様に、陽当たりを好みますが、

夏の場合は、陽射しが強すぎます。

例えば、気温が高い状態で水やりを行うと、

上の写真のように、ダメージを負う株もでてきます。

遮光が必要な場合も多い

▲ 葉や糸まで焦げる

常に陽が当たる場所で管理する場合は、遮光が必須です。

陽に当て過ぎると「葉焼け」や、

水分不足で、外側の葉が枯れる要因となります。

3. 冬の管理

「-30℃」に耐えるので、凍害の心配はありません。

霜除けも不要で、野ざらしでも冬を越してくれます。

冬を好む訳ではない

楽に冬越しができるセンペルビウムですが、

特別、冬が好きという訳ではありません。

極端に、野ざらしで管理すると…

水不足などで、ロゼットは小型化してしまいます。

どのセンペルも、紫色に変わる

水切れや、水を吸えない状態だと…

暗い紫色へと紅葉し過ぎるため、

どのセンペルビウムも、同じような個体に見えてしまいます。

多少は手をかけてあげる

冬でも定期的に水を与えたり、

霜除けをしてあげるほうが、株の状態はよいと思います。

もし、ロゼットが小さくなってしまっても、

春まで待てば、活動を再開するので…

自然に大きなロゼットへと回復します。

・・・

・・

・

スポンサーサイト

◆ 繁殖は「株分け」

▲ 親株と子株の状態

センペルビウム属の多肉は、

「株分け」という方法で増やしていきます。

株分けは、簡単な作業

▲ 子株をカット

▲ 植え付け

作業的には簡単で…

親株と繋がっている子株をカットして、植え付けるだけです。

その後、2週間ほどで発根し、しっかりと根付いてくれます。

春になると、子株が増える

どのセンペルビウムも、春になると子株が目立つようになります。

増やす適期は「春・秋」なので…

その期間以外は、親株から切り離さないほうが無難です。

ランナーで繋がる

ランナーとは…

親株と子株をつなぐ、長い茎のことです。

少数ですが、他の多肉植物でも見られます。

適度な肥料(栄養)が必要

親株に栄養が足りないと…

大きく育たず、子株の付きも悪くなります。

「増えすぎて困る…」という場合は、

あえて、肥料分が少ない土で育てるのも有効です。

・・・

・・

・

◆ 種類・品種

センペルビウム属も、原種をはじめ…

様々な栽培品種が流通していますが、似ている品種も多い印象です。

1. 基本のカタチは同じ

▲ カナダズケイト

▲ 上海ローズ

様々なセンペルビウムがありますが、

基本的には、葉が多いロゼットで…

幹立ちしにくいのが特徴です。

見分けが付かない品種も多数

栽培環境や季節によって、どのセンペルも…

同じ品種にしか見えない場合があります。

2. パシフィック という冠名の品種が多い

▲ パシフィック グリーンローズ

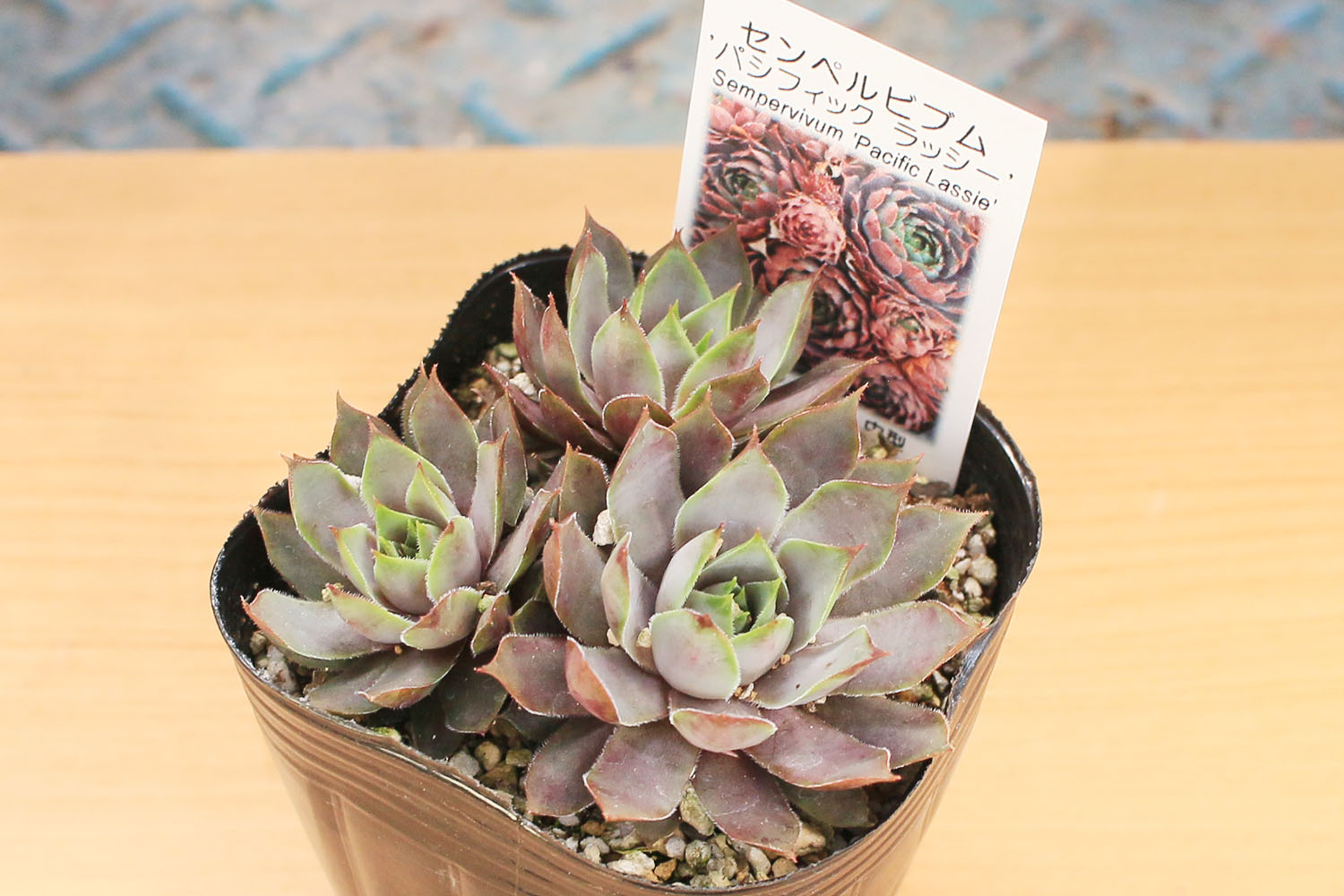

▲ パシフィック ラッシー

センペルビウムを探していると…

「パシフィック」と付いた品種を、よく見かけます。

詳細は不明ですが…

数え切れないほどの品種があります。

3. 糸があったり、毛があったり

なかには、糸でグルグル巻きになったタイプや、

モフモフ系のタイプもあります。

4. 栽培品種にも期待

エケベリアも顔負けの、ド派手カラーリングです。

このようなタイプも増えてくれると、

センペルビウムも、さらに楽しめそうです。

・・・

・・

・

スポンサーサイト

◆ 病気・害虫

センペルビウム属の病害虫対策も、他の多肉と同様です。

基本的に、定番の「ベニカ」と、

「オルトラン」で十分かと思います。

また、無農薬でも被害に遭わないケースもあります。

病気は「黒点系の病気」

春から夏にかけて、葉に黒い点々があらわれる…

「黒点系の病気」になる可能性があります。

予防には「ベニカ」

定番のベニカで予防できます。

発症しても、株全体が枯れてしまうことはありませんが、

解消するには、葉の入れ替えを待つしかありません。

梅雨前に散布がおすすめ

害虫は2つ

▲ アブラムシ

▲ カイガラムシ

害虫は主に「カイガラムシ」と「アブラムシ」の2つになり、

どちらも、植物ではお馴染みです。

予防にはオルトラン

定期的にオルトランを撒いておけば、どちらも予防できます。

緊急で駆除したい場合は…

アブラムシにはベニカを使い、

カイガラムシには専用殺虫剤で対応します。

・・・

・・

・

【まとめ】センペルビウム属

センペルビウム属の多肉は、寒さに強く…

1年中、屋外で管理できるグループです。

ただ、冬が好きという訳ではないので、

野ざらしではなく…

適度に手をかけたほうが、冬でも綺麗な株をキープできます。

注意ポイントは、夏の間

夏の猛暑では、傷む可能性が高いので、

「遮光」や「水やりの調整」を行い、上手に管理する必要があります。

特に、夏の間だけ注意すれば…

初心者の方でも簡単に育てられるグループになります。