こんにちは! イチクラです。

この記事は、多肉植物を中心にした… 学名の由来になります。

エケベリア属のエケベリアの由来は「アタナシオ・エチェベリア」さんです。興味が有る方は、続きをご覧ください!

▼ 関連記事

その前に、学名の仕組みについてザックリと知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

独学なので不正確な情報も混じっているかもしれません。恐れ入りますが、ご了承ください <(_ _)>

スポンサーサイト

属名の由来

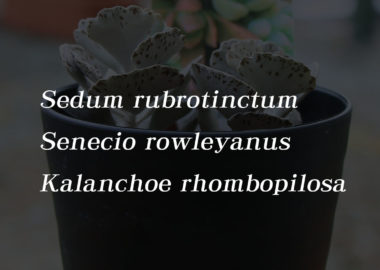

学名は「属名」+「種小名」の組み合わせで、必ずセットでなければ… その種を特定できません。

ですが、由来となると… それぞれの単品でも分かります。

そして、今回はまず「属名」の由来から紹介します。

「属名」+「種小名」

属名は、最初に記載されるパートで、簡単にいえば… その植物のグループ名になります。

属名の由来 一覧

まずは、色々と書く前に… 日本でよく販売されている多肉植物のうち…【属名】の由来を紹介します。

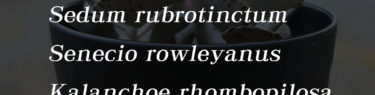

| Aeonium | アエオニウム属 | 「永遠」という意味のギリシャ語をラテン語化 |

|---|---|---|

| Cotyledon | コチレドン属 | 「カップのような形をした窪みがある葉」という意味のギリシャ語をラテン語化 |

| Crassula | クラッスラ属 | 「厚い」という意味のラテン語 |

| Echeveria | エケベリア属 | メキシコ人の植物画家アタナシオ・エチェベリアに敬意を表して命名 |

| Graptopetalum | グラプトペタルム属 | 「彫刻されたような」と「花弁」という意味のギリシャ語をミックスしてラテン語化 |

| Pachyphytum | パキフィツム属 | 「丸々と太った葉」という意味のギリシャ語 |

| Sedum | セダム属 | 「座る」という意味のラテン語。岩場でも生える姿に、ちなんで命名。 |

| Sempervivum | センペルビウム属 | 「ずっと」という意味のラテン語(semper)と「生きている」という意味のラテン語(vivus)を合体 |

上記は、ベンケイソウ科の一部に過ぎませんが、多肉植物だけでも数百とある属名には、すべて由来があります。

例えば… パキフィツム属

▲ コンパクツム

▲ 桃美人

確かに… どれも、丸々と太った葉っぱの植物がグループに属しています。

由来の特徴を分別すると…

由来を大きなカテゴリーで分けるとしたら、下記のようになります。

- 植物の特徴

- 人物名

「地名」や「神話上の生き物」「etc.」の場合もあります。

学名は「ラテン語」と「他の言語をラテン語化」する

「植物の特徴」は、大雑把ですが… その植物の特徴を表す言葉が使われています。ギリシャ語を元にした言葉も多く、それらはラテン語されます。

アエオニウムやセンペルビウムなどに使われている「永遠」とか「生きる」という言葉は、「枯れにくい」とか「常緑」という植物の特徴を反映させているのだと思います。

「人物名」とは?

多くの場合で… 人物名とは、新種の論文を発表した人物ではありません。

その生物の採集者や発見者、また研究者を支援してくれた人物が当てはまります。そして、論文の発表者が命名できます。

なので、自分で発見した植物を… 自分の名前を付けて発表することは珍しいようです。

献名【けんめい】とは?

命名者が、その人物に敬意を表して、学名に… その人物名を付けることです。

属名と種小名のどちらにも献名されています。

エケベリア属ラウイの場合

Echeveria laui

この種は「属名」も「種小名」も献名です。

【laui】は【lau】が人物名で… 命名者が「アルフレッド・ラウ」さんに敬意を表してラウイと献名しました。

名前の後に【i】が追加されるのは、学名のルールで定められています

・・・

・・

・

植物の特徴は、図鑑と辞典が必項

学名を見てもラテン語なので、さっぱりわかりません。

と、言いつつ… 英語読みをすると、意味がわかる植物もあります。

Echeveria lilacina

Echeveria lilacina

リナシナというエケベリアですが、英語読みをするとライラック。なので由来は、ライラック色のエケベリア。

植物に限ったことではありませんが、特徴を知るには図鑑と辞典で調べる必要があります。

多肉植物の属名の由来を知りたい場合は?

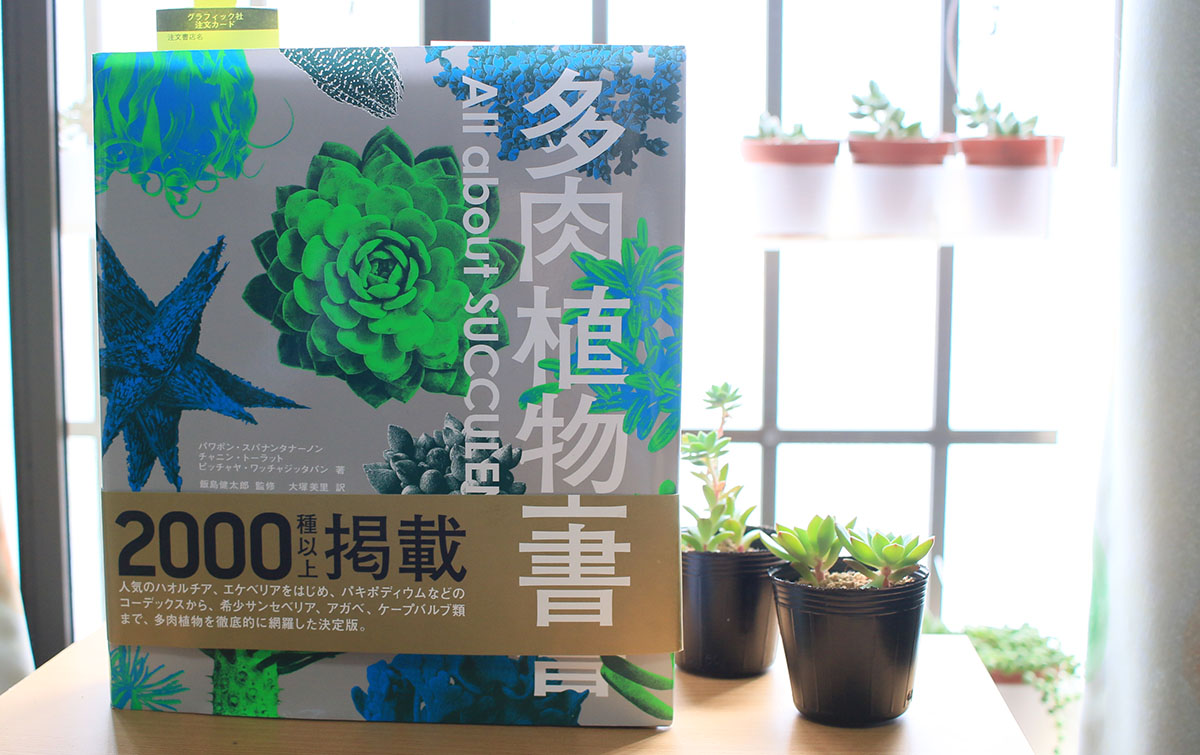

多肉植物全書というだけあって、多肉植物(サボテン以外)の属名を広くカバーしています。

サボテンが含まれずに… このボリュームなので、情報量は他の書籍と比べても圧倒的です。

全部で「属」がどれだけあるのか定かではないのですが、「属名」に限っては… 95%以上は掲載されているのではないでしょうか。

セダムやエケベリアの種類には期待しないほうが… 吉

原種や園芸品種の掲載数については、それほど多くはなく… 偏りもあります。

日本で人気のセダムやエケベリア、センペルビウムなどの種は、思ったより少ない掲載量なので、それを期待して買ってしまうと肩透かしをくらいます。

セデベリア属の掲載はありませんでした。

ラテン語の意味を知りたい場合

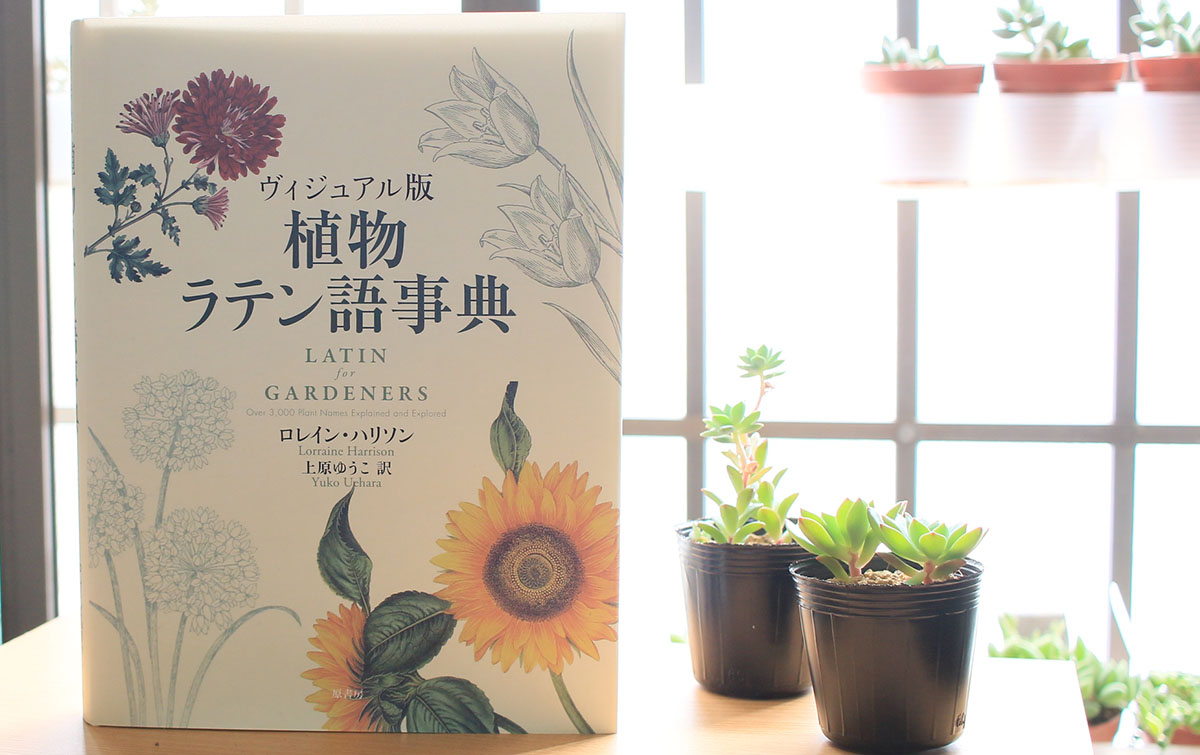

植物に特化した、ラテン語辞典です。

主に、種小名に使わているラテン語を調べる際に役に立ちます。

多肉植物に使われているラテン語も、かなりの確率でヒットしますので、持っていても損のない1冊だと思います。

例えば… コチレドン属の【熊童子】

学名は【Cotyledon tomentosa】です。

辞典には【cotyledon】も【tomentosa】も掲載されていました。

属名の【Cotyledon】

意味は「葉に、小さなカップ(おわん)型の窪みがある」といった意味です。

爪のように見える赤い部分のスペースのことを指しているんだと思います。

カップに見える窪みを持たない種もあります。

種小名の【tomentosa】

【tomentosa】意味は「綿毛に覆われた」になります。

熊童子は、葉っぱも茎も綿毛のようなもので覆われています。

実物を知っていれば… 「なるほど!」といった感じで、学名の由来にも…うなずけるはずです。

日米では「熊… 熊…」いっていますが、学名上では全く熊に関係ありません。

スポンサーサイト

学名に使われる「人物名」

「人物名」は主に、その植物を採取した人や論文の作成を援助した人の名前なので、植物の容姿とは全く関係ありません。

そして、図鑑【多肉植物全書 All about SUCCULENTS】を見れば、属名の由来が人物名だということは、簡単に分かります。

ですが、それで終わってしまうと芸が無いので… 図鑑がなくても人物名だと察しが付きやすい特徴を紹介します。

人物名の特徴

その特徴とは… 属名の語尾が 「ア【a】」で終わっていると人物名の可能性があります。

といっても、植物全体の半分以下だと思います。多肉植物では、下記が… その一部になります。

- エケベリア属【Echeveria】

- ハルオチア属【Haworithia】

- ユーフォルビア属【Euphorbia】

- チランジア属【Tillandsia】

- フリチア属【Frithia】

すべて「ア【a】」で終わります・・・が、こんなに都合よく「ア」で終わる人は集まらないでしょう。

「ア」で終わる理由

それは、植物命名規約のルールです。

植物の学名も植物命名規約に則って作られており、(ここでは触れませんが)細かいルールも多々あります。

- エケベリア属【Echeveria】は、Echeverriaさん

- ハルオチア属【Haworithia】は、Haworthさん

- ユーフォルビア属【Euphorbia】は、Euphorbusさん

- チランジア属【Tillandsia】は、Tillandzさん

- フリチア属【Frithia】は、Frithさん

実際の人物名から語尾が変化するので、世界中のどんな名前でも最後は「ア」になってしまいます。

「ア」のルール

植物命名規約では、人物名を属名に使ったときは、登録上は「実際の人物が男性でも… 女性化する」というルールがあります。

日本で例えると… 「英夫」⇒「英子」といった感じです。これなら女性化するという意味も解るのではないでしょうか。

これはルールなので、そういうものだと認識しておけばよいと思います。

「シャラポワ」さんのお父さんは「シャラポフ」さんで、呼び方が変わります。気になった方は、wikiからどうぞ!

名前の最後が「ア【a】」なら、女性がイメージされる

学名とは関係ありませんが… 語尾が「ア【a】」で終わると、どの国でも女性の名前っぽく感じられます。

| Aria(アリア) | Emma(エマ) | Isabella(イザベラ) |

| Olivia(オリヴィア) | Victoria(ヴィクトリア) | Luna(ルナ) |

| Emilia(エミリア) | Julia(ジュリア) | Eva(エヴァ) |

| Nana(ナナ) | Anna(アンナ) | Lisa(リサ) |

| Yuka(ユカ) | Yuria(ユリア) | Maya(マヤ) |

| suzuka(スズカ) | Rola(ローラ) | Maria(マリア) |

日本で… 女性を象徴する名前として、語尾に「奈」や「香」が使われていると、ラテン語にルーツを感じます。

「〇〇〇aria」は、違う

こちらも、「ア【a】」で終わりますが、「〇〇〇リア【aria】」で終わると植物の特徴を表します。

- ファウカリア【Faucaria】

- ラピダリア【Lapidaria】

- ポーチュラカリア【Portulacaria】

などなど… ありますが、日本語の読みでは分かりませんので、属名の語尾【-aria】の4文字を完全一致で探します。

ちなみに… 語尾に【aria】が付くことで「〇〇〇のような葉」という意味になるそうです。

人物名を探す まとめ

「ア」が付けば… なんでも人物名という訳ではありませんが、生物の名前には思った以上に多くの人物名が含まれています。

誰でも一度は聞いたことのある、下記の花の名前も、人物名由来です。

- ダリア(属)【Dahlia】

- セントポーリア(属)【Saintpaulia】

気になる植物がありましたらググってみるのも面白いかもしれません。

スポンサーサイト

学名の由来【パート1】 まとめ

- 属名には「その植物の特徴を表す言葉」と「人物名」の2つがよく使われている。

- 植物の特徴が知りたい場合は、図鑑とラテン語辞典が必要。

- 人物名の場合は、属名の語尾に「ア【a】」が付いていることが特徴。(※ 全体の半分以下)

以上で、【パート1】となる… 属名の由来についての紹介を終わります。

色々と書いてきましたが… 個人的には、由来より… ラテン語の女性化というルールのほうが新鮮でした。

また、このページでは触れていませんが、ラテン語には「男性形」「女性形」「中性形」といった性が、すべての言葉に付与されています。

その話は【パート2】で紹介するとともに、残りの「種小名」の由来についても紹介します。

▼ パート2はこちら

参考文献

- 多肉植物全書 All about SUCCULENTS

- 多肉植物エケベリア Guide To Echeveria

- ヴィジュアル版 植物ラテン語事典

- ときめく多肉植物図鑑 (ときめく図鑑)

- 多肉植物検定 公式テキスト

- 眠れなくなるほど面白い 図解 植物の話